紧急集结 向灾害发生地挺进

2016-12-15宣传科

12月14日,省卫生计生委宣教中心来到我院,对我院卫生应急管理进行采访拍摄。采访中,记者对院长鲜于剑波进行专访,随即对医院灾害救援物资管理、救援推演、救援培训、人员集结等内容进行深度采访拍摄。

【平战结合 战之能胜】

目前,医院成立了突发事件应急领导小组,下设医院突发事件应急管理办公室(卫生应急指挥中心),专人负责卫生应急救援工作的具体实施。医院按“国家卫生应急队伍标识系统”标准配置的紧急医学救援队(2支分队:救援队30人,预备队20人)、医院应急抢险队(5支分队共计109人)、灾害护理预备队(共计17人)三支应急救援队伍。医院采取“平战结合”的卫生应急救援模式,制定了一系列应对突发事件、保障医疗救援的措施,落实相关部门及职责。

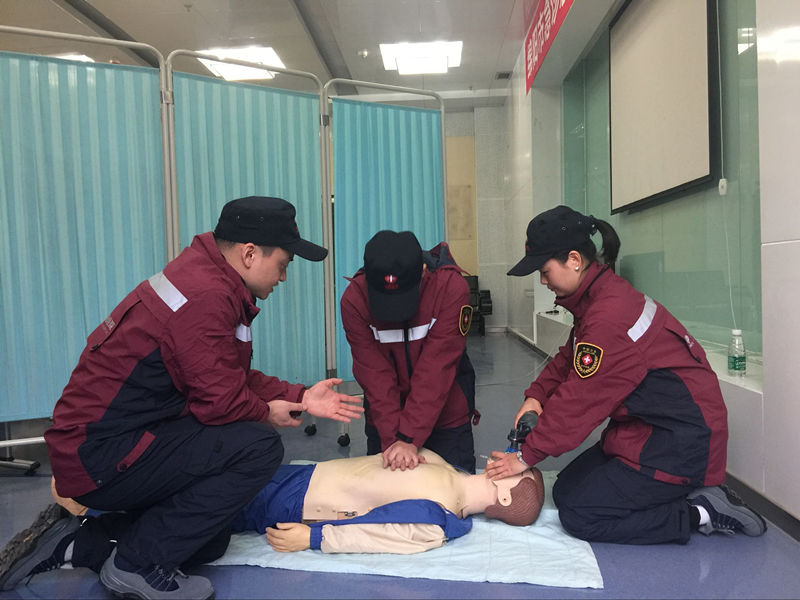

在日常工作中,定期进行应急救援培训、演练及交流总结,认真做好应急物资储备管理、装备配置管理,始终保持“兵马未动,粮草先行”管理思维。目前医院把这支队伍定位于川西北区域医疗中心紧急医学救援队,在党和人民需要的时候,随时可以成为一支“召之即来、来之能战、战之能胜”的卫生应急救援队伍。

【危难之际 尽显本色】

绵阳市中心医院多年来致力于灾难医学研究基地的建设,医院建成了以临床医疗、健康管理为主,集医疗、教学、科研、急诊急救、灾难医学为一体的三级甲等综合医院,是川西北区域医疗中心。以科学管理为手段组织、调配和控制灾难需求与资源的动态平衡,最大程度保存生命、减少伤残。在抗击SARS、大型车祸、甲流感、“5·12”特大地震、“4.14”青海玉树地震、“4.20”雅安芦山地震、三聚氰胺奶粉事件、水污染等多次大型公共卫生事件中,绵阳市中心医院始终牢记社会责任,挺身而出,先后投入数千万元用于救灾赈灾、扶持基层和弱势群体。对一个集体来说,首先是自发的行为,然后形成自然的习惯,最终产生自觉的文化,绵阳市中心医院在一次次的奉献中,已经形成了完整的诊疗文化体系。

2008年“5.12”抗震救灾期间,作为处在极重灾区一线的三甲医院,克服自身受灾,人员、物资严重不足等困难,全力以赴投入伤员救治工作。累计救治伤员2114名,完成手术989台次,向省外转运伤员15个批次,计844人,受到国家、省、市各级党委、政府的表彰。荣获中央组织部授予的“抗震救灾先进基层党组织”称号和全国总工会授予的“抗震救灾重建家园工人先锋号” 称号。

2010年“4.14”青海玉树大地震发生后,医院迅速派出医疗队,冲在高原抗震救灾的最前沿。16日-19日,共巡回救治15次,救治伤员160人次,开展手术8台,并向县医院捐款5万元。被灾区人民称为“感恩的使者,救援的能手”,事迹受到中央电视台、新华网、健康报等60余家新闻媒体的报道,为绵阳增光添彩。在“4.20”庐山地震中,医院“三级救援体系”再次得以充分运用,为灾区医疗救援发挥重要作用,受到国家卫计委表彰。

2013年4月20日,雅安芦山发生地震,绵阳市中心医院立即启动突发灾害应急预案,火速组建一支28人成建制的,包括药品、器械、消毒物资、生活物资、发电机等在内的救援物资齐全的,可独立开展医疗救援工作的队伍奔赴灾区。在芦山,医院实施科学救援,组建三级救援体系。在灾后三个月时间里,绵阳市中心医院医疗队共为灾区伤员、病员、群众提供巡诊、救治、健教、心理干预等服务近万人次,其中手术30余台。有效的救治措施和良好的救灾效果受到国家卫计委表彰。

【灾害研究 厚积薄发】

恩格斯说:“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿。”绵阳市中心医院灾害医学的发展历程正是如此。在经历非典、5.12汶川地震、甲流感、4.14玉树地震、4.20芦山地震及多次大型车祸等灾害事故的医学救援中,绵阳市中心医院的灾害医学日趋成熟完善。如今,作为川西北区域医疗中心的绵阳市中心医院,已将灾害医学上升到与临床医疗、健康管理为主,集医疗、教学、科研、急诊急救并列的战略高度。

如今,医院《地震灾区绵阳市中心医院抗震应急模式研究》获得2008年绵阳市科技进步一等奖,《医患双向信息标识卡及其在灾难医疗救护中的应用研究》获得2008年绵阳市科技进步三等奖,公开发表《关于灾难医学管理学学科建设的思考》、《医院应急救援医疗队的建立与实践探讨》、《特大地震前沿医院的应急保障》、《大地震后帐篷医院的建设及应急管理模式》、《地震灾区中心医院的应急措施》、《特大地震灾区区域中心医院的应急管理模式与机制》、《创伤评分与伤情早期检诊在5•12地震伤员救治中的作用探讨》等学术论文,率先提出并逐步完善灾难医学管理学的学科构架。

此外,医院还通过举行系列“灾害医学救援座谈会”等形式,搭建交流平台,加强灾害医学研究。在2014年9月举行的第十届全国中西医结合灾害医学学术会议上,医院还获得“2004-2014年灾害医学突出贡献奖”单位及个人的殊荣。